BSH Grand Est février 2025

Synthèse du mois

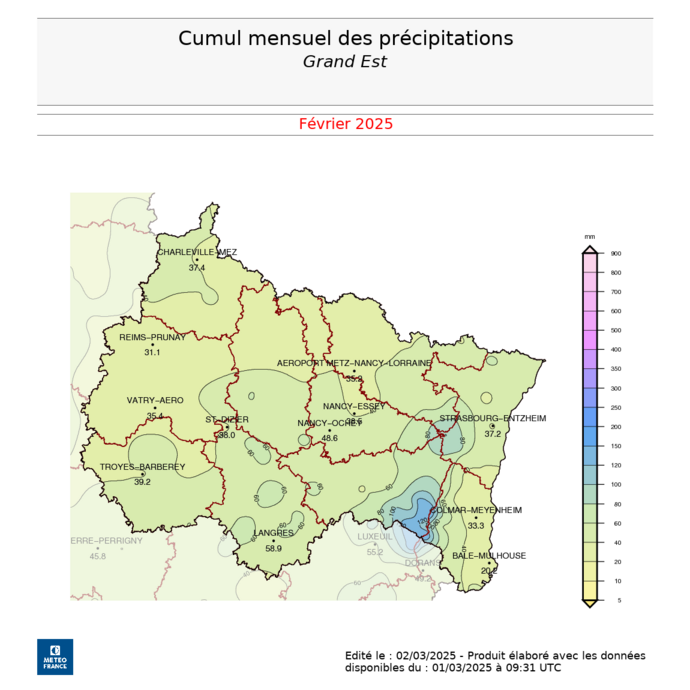

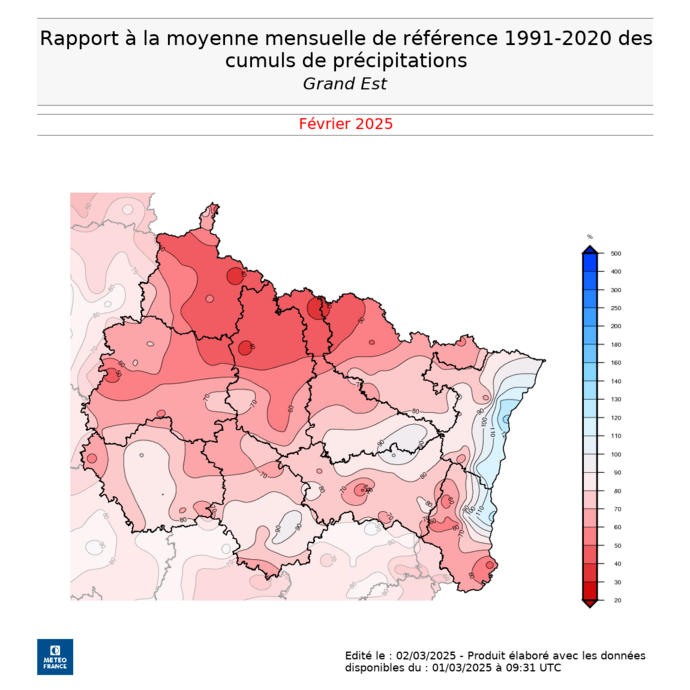

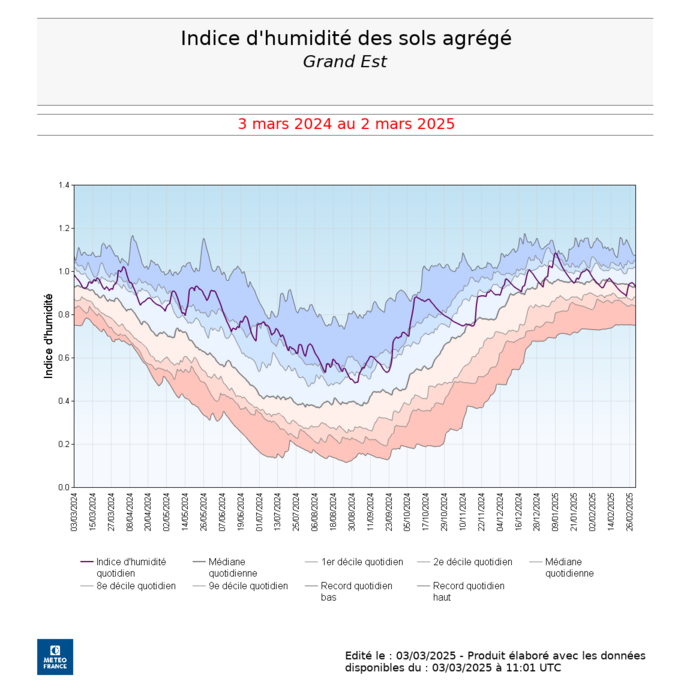

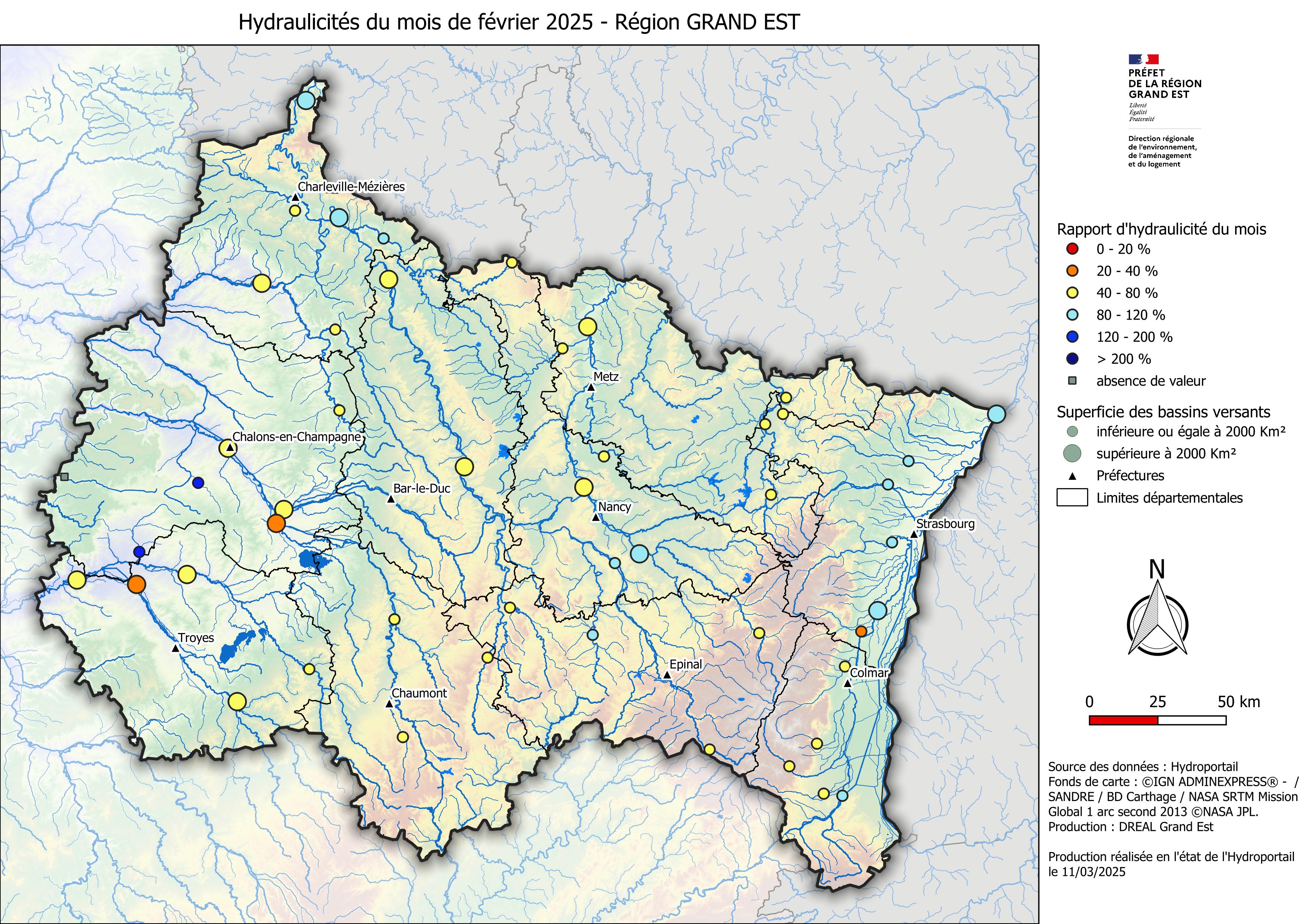

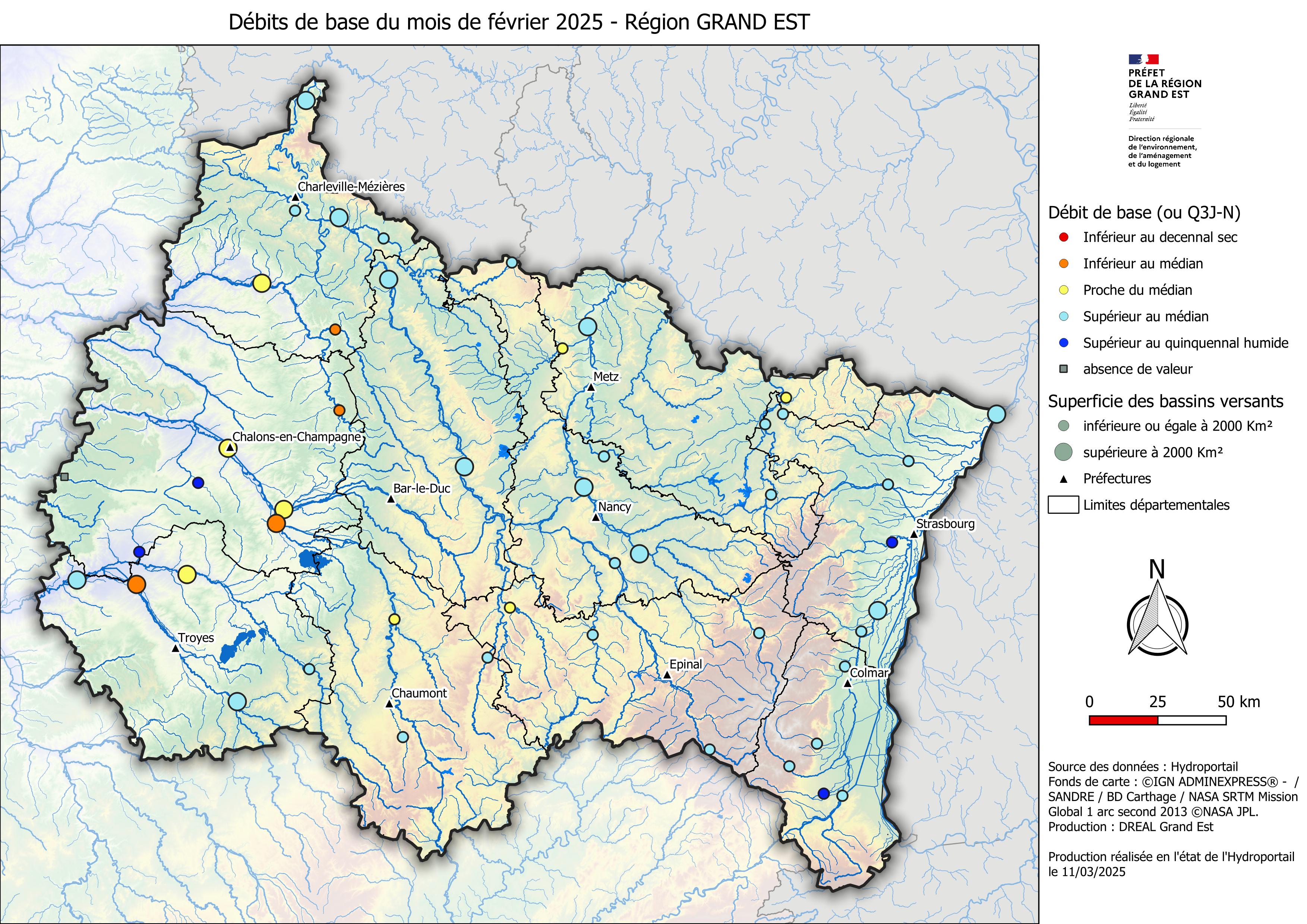

Sur le bassin Rhin-Meuse, la situation hydrologique générale est sensiblement influencée par le contexte météorologique doux et sec de ce mois de février. Le déficit pluviométrique marqué (-35%) qui est observé à l’échelle de la région a limité les apports en eau, ce qui a entrainé une diminution des écoulements sur tous les secteurs. En conséquence, les hydraulicités affichent partout une baisse par rapport au mois précédent. La situation la plus défavorable se retrouve sur le bassin de l’Orne, où les écoulements moyens mensuels de février 2025 ne représentent que la moitié des normales de saison. En dépit du déficit pluviométrique marqué, les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) de ce mois de février restent encore très majoritairement supérieurs au médian.

Sur les bassins de la Seine Normandie, la pluviométrie a été déficitaire pour un mois de février avec un cumul mensuel moyen de 45 mm. Le cumul des précipitations est compris entre 30 mm dans la Marne et 60 mm en Haute-Marne. Les hydraulicités sont en baisse par rapport à celles du mois de janvier. Les valeurs sont très majoritairement comprises entre 0.4 et 0.8. En ce qui concerne les débits minimaux sur trois jours consécutifs (Q3J-N) en février, ils sont majoritairement proches du médian.

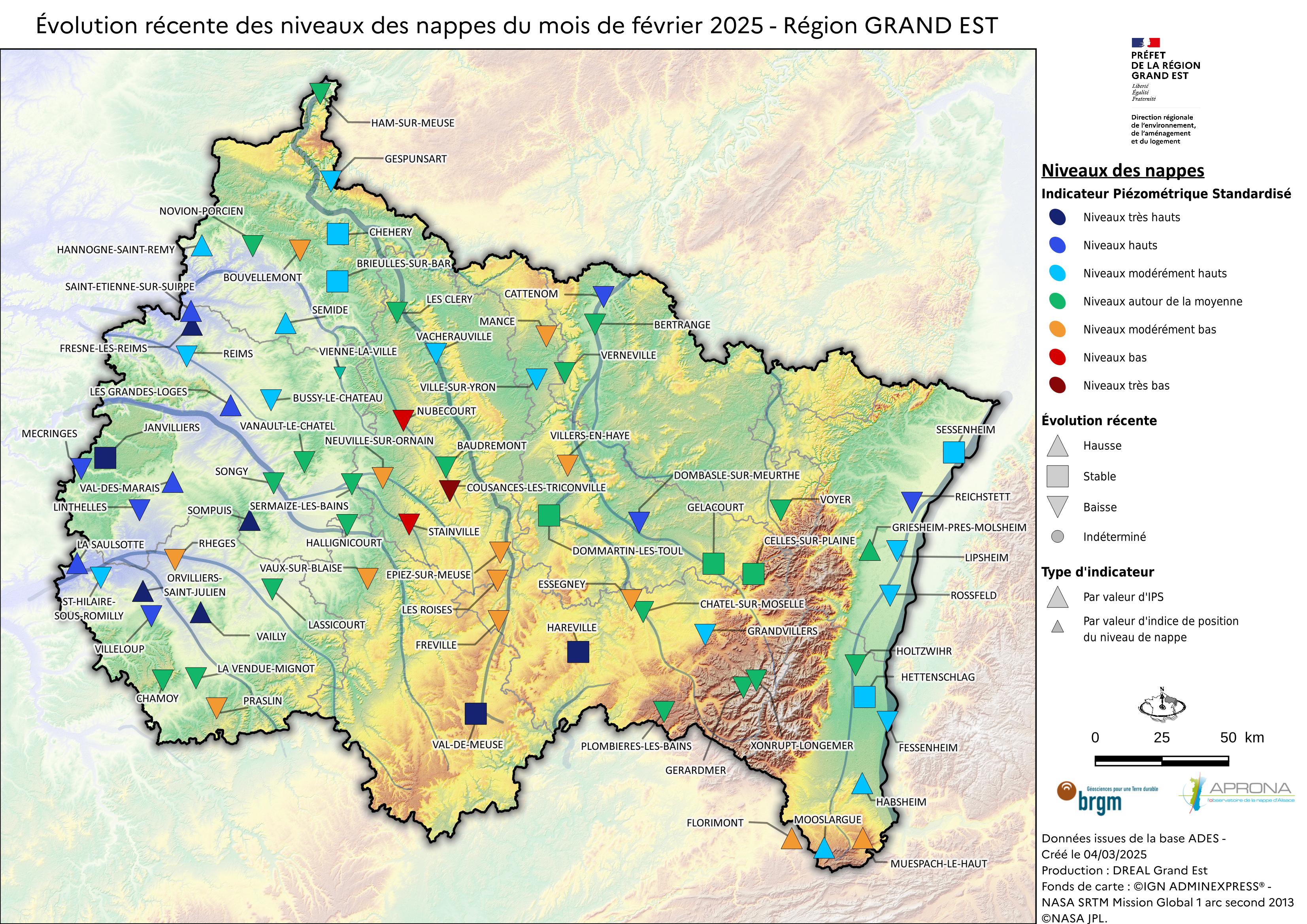

Concernant les eaux souterraines, la pluviométrie déficitaire pour ce mois de février sur le Grand Est freine la recharge des nappes. Les niveaux moyens mensuels sont en moyenne conformes aux normales de saison, mais les tendances à la baisse sont majoritaires (66% des piézomètres) et bien présentes sur tous les secteurs. Dans les cas les plus défavorables, les niveaux sont bas voire très bas, comme dans la partie centrale des Calcaires du Jurassique qui présente la situation la moins satisfaisante pour ce mois de février. L’évolution y est par ailleurs à la baisse. Les niveaux les plus hauts (hauts ou très hauts) ne représentent plus que 20% des points de suivi, et se retrouvent surtout sur la nappe de la craie. La nappe d’Alsace, qui a bénéficié plus largement des précipitations de ce mois, présente une situation satisfaisante avec des niveaux modérément hauts en moyenne, et une tendance plutôt stable globalement.

Pluviométrie

Pour lire le résumé climatique mensuel de Météo-France, téléchargez le document ci dessous.

Eaux superficielles

Hydraulicité

Sur le bassin du Rhin, les pluies du mois de février 2025 sont plutôt déficitaires sur l’Alsace en dehors de la plaine affichant des valeurs normales à légèrement excédentaires pour un mois de février. Les débits moyens de février sont en baisse par rapport à ceux de janvier et sont inférieurs aux moyennes mensuelles interannuelles. Une hydraulicité moyenne de 0.8 (déficit de 20%) s’observe dans le Haut-Rhin. Les hydraulicités du Bas-Rhin et du Rhin à Lauterbourg se rapprochent des normales en dehors du Giessen à Sélestat accusant un déficit de 60% (hydraulicité de 0.4).

Sur le bassin de la Sarre, les hydraulicités observées en février 2025 sont également inférieures aux moyennes mensuelles interannuelles. Une hydraulicité moyenne de 0.7 (déficit de 30%) s’observe à l’échelle du bassin.

Sur le bassin de la Meuse, les pluies du mois de février 2025 sont déficitaires sur l’intégralité du bassin, avec un déficit plus marqué à l’aval. Cela se traduit sur les hydraulicités qui sont en baisse par rapport au mois dernier. Sur la partie amont du bassin jusqu’à la confluence avec la Chiers et sur l’amont du bassin de la Chiers, les hydraulicités sont légèrement en dessous des normales, avec un déficit en moyenne de 30%. La situation sur la partie aval du bassin de la Meuse et de la Chiers est plus favorable avec un déficit de 20% par rapport à la normale.

Sur le bassin de la Moselle, le constat sur la pluviométrie est le même que pour la Meuse, ce qui entraîne aussi une baisse de l’hydraulicité des cours d’eau sur l’intégralité du bassin. Le déficit le “plus marqué” se situe sur le bassin de l’Orne avec un déficit de 50% par rapport à la normale. A contrario la situation la plus favorable se situe sur le Madon avec une hydraulicité proche de la normale. Pour le reste du bassin l’hydraulicité de la Moselle et des affluents est globalement déficitaire, avec un déficit de 30% par rapport à la normale.

Sur le bassin de la Seine-Normandie, les précipitations déficitaires de ce mois de février ont eu un impact négatif sur les eaux de surface. Les hydraulicités sont en baisse par rapport à celles du mois précédent et sont très majoritairement comprises entre 0.4 et 0.8. Les valeurs les plus basses, entre 0.2 et 0.4 sont observées à Frignicourt et Méry-sur-Seine. Les hydraulicités les plus élevées, entre 1.2 et 2.0 sont observées aux stations de Soudron et de Saint-Saturnin.

Débit moyen minimal enregistré pendant 3 jours consécutifs (Q3J-N)

Sur le bassin du Rhin, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont partout supérieurs au débit médian. Les stations de Reiningue sur la Doller, Guebwiller sur la Lauch et Holtzheim sur la Bruche sont supérieures à la quinquennale humide.

Sur le bassin de la Sarre, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont majoritairement supérieurs au débit médian en dehors de la station de Wittring qui est proche du débit médian pour un mois de février.

Sur le bassin de la Meuse, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont majoritairement supérieurs au débit médian excepté pour le bassin du Vair où le débit est proche du débit médian.

Sur le bassin de la Moselle, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs sont supérieurs au débit médian. Seul le bassin de l’Orne présente un QJ3-N inférieur au débit médian.

Sur le bassin de la Seine-Normandie, les débits moyens minimaux enregistrés pendant 3 jours consécutifs pour ce mois de février sont très hétérogènes mais majoritairement proches du médian. Ils sont supérieurs au quinquennal humide à Soudron et Saint-Saturnin et inférieurs au médian à Frignicourt, Méry-sur-Seine, Verrières et Chevrières.

Eaux souterraines

Pour la nappe des grès du Trias inférieur, l’évolution est à la baisse. Les niveaux moyens mensuels y sont en moyenne autour des normales de saison ; ils sont encore modérément hauts pour 20% des points de suivi.

L’évolution des niveaux moyens de février par rapport à ceux de janvier est contrastée selon les secteurs de la nappe en Alsace. Dans le Bas-Rhin, les niveaux sont en hausse ou stables sur la moitié nord, de +5 à +7 cm pour Wissembourg, Weitbruch ou Griesheim, stable à Sessenheim et plutôt en baisse ailleurs, localement à Haguenau (-5 cm) ou Reichstett (-10 cm) et dans la moitié sud, de -8 cm (Lipsheim) à -20 cm (Rossfeld). Les niveaux moyens mensuels sont autour de la moyenne ou modérément hauts à Griesheim-près-Molsheim, Rossfeld, Lipsheim ou Sessenheim, et entre hauts et très hauts (Haguenau, Lampertheim) sur les autres secteurs. Dans le Haut-Rhin, les niveaux sont en hausse en bordure à Wintzenheim (+15 cm), à Cernay (+17 cm) et dans le Sundgau oriental à Habsheim (+78 cm). Ils sont stables en centre plaine et dans l’extrême sud (Hésingue) et plutôt en baisse au nord du département, de -10 cm (Holtzwihr) à 21 cm (Guémar), ainsi que le long du Rhin à Fessenheim (-15 cm). Les niveaux moyens mensuels sont proches de la normale à Holtzwihr et Habsheim, alors que tous les autres secteurs varient entre des niveaux modérément hauts pour la plupart et hauts (Wittenheim, Hésingue).

Sur la nappe de la craie, plus inertielle, les niveaux moyens mensuels varient de conformes aux normales à très hauts, les niveaux modérément hauts à hauts restant majoritaires. Par ailleurs, la tendance est encore à la hausse sur la craie pour plus de la moitié des points de suivi.

(Sources : APRONA, Délégation de bassin Rhin-Meuse)

Une liste des piézomètres de la région Grand est disponible en téléchargement ci-dessous. Le tableau contient des liens vers les informations relatives à chaque point de mesure.

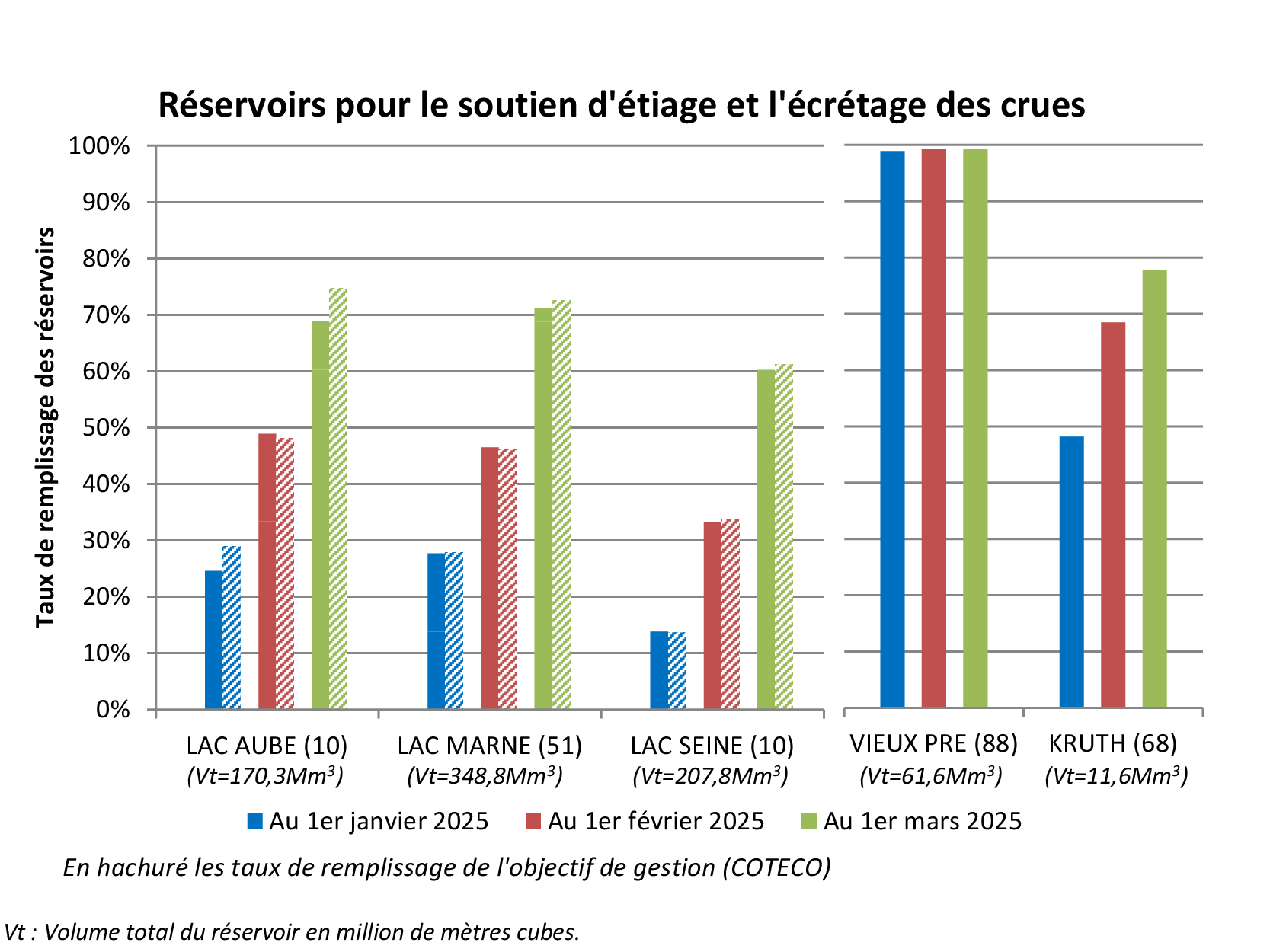

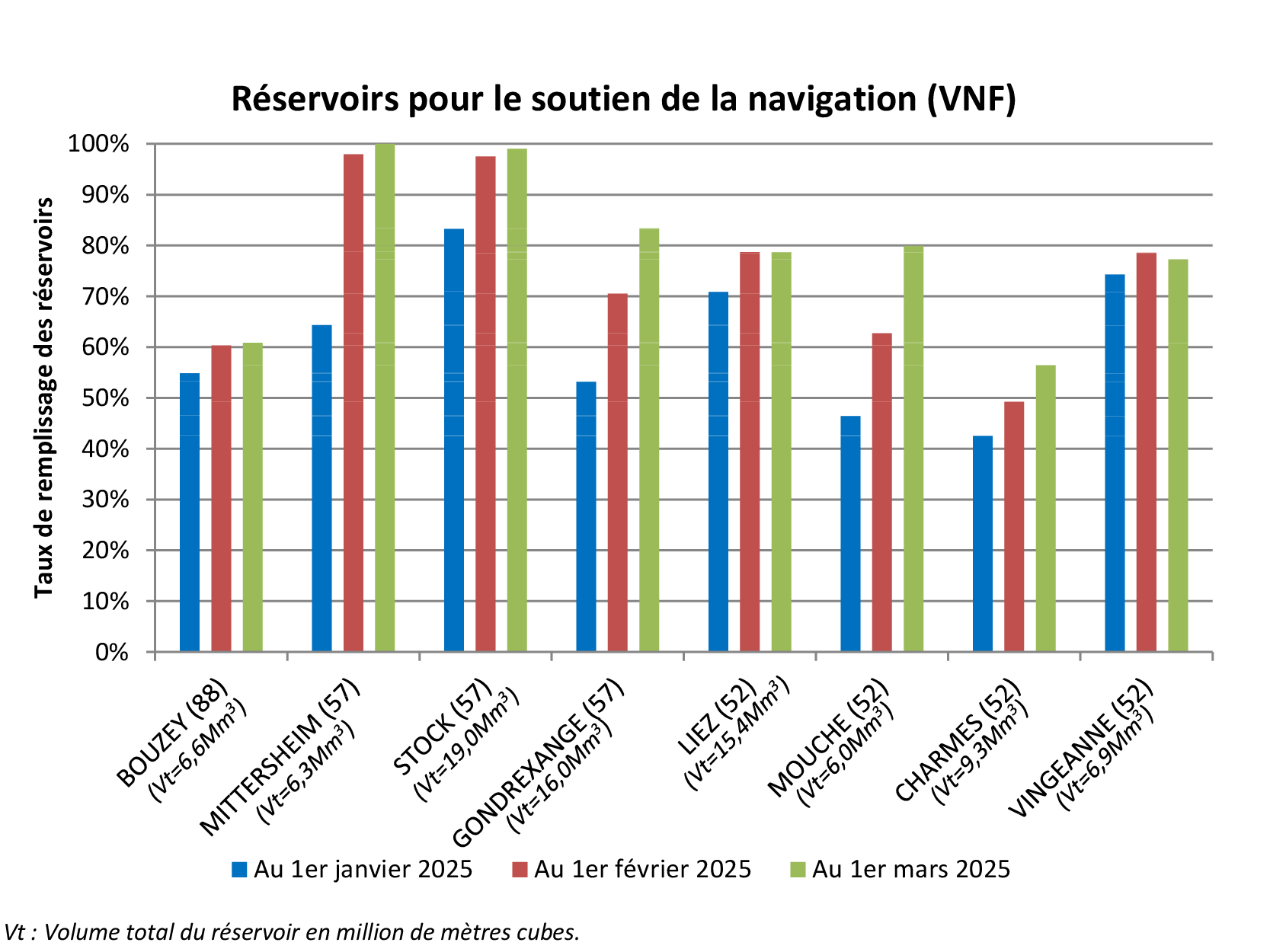

Réservoirs

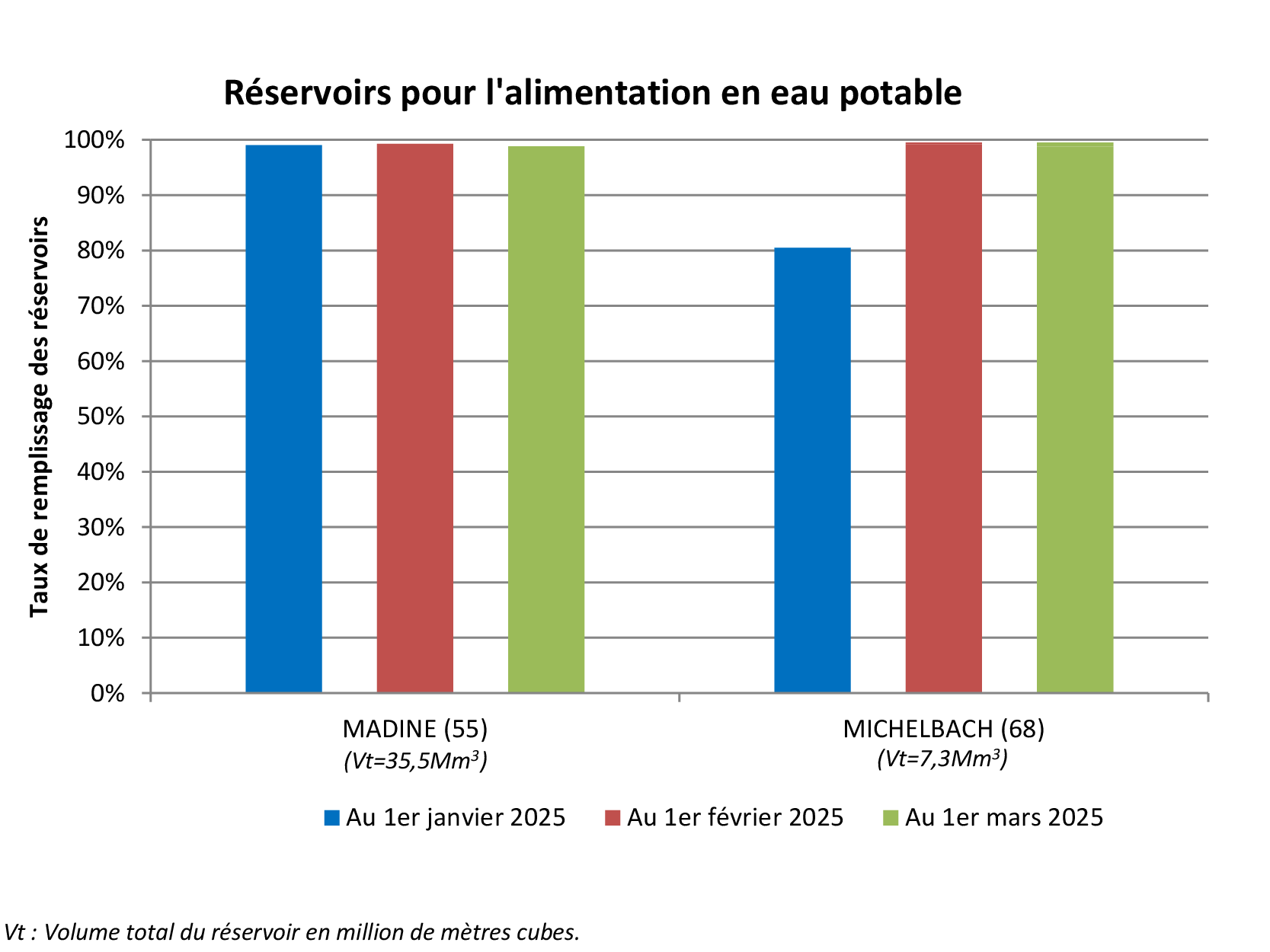

Pour les réservoirs et barrages de la région Grand Est, le niveau de remplissage fin février 2025 est de près de 82% pour les retenues destinées à la navigation. En ce qui concerne les retenues destinées à l’alimentation en eau potable, le réservoir de Madine et la retenue de Michelbach affichent un taux de remplissage de 99%. Pour les retenues destinées au soutien de l’étiage, le taux de remplissage du réservoir de Vieux Pré reste à un niveau confortable avec 99% alors qu’il s’élève à près de 78% pour le barrage de Kruth qui poursuit sa recharge. Les barrages-réservoirs du bassin de la Seine poursuivent aussi leur recharge. Leur taux de remplissage s’élève fin février à 68%, proche de l’objectif de gestion.

Liens utiles…..

Vigicrues :

https://www.vigicrues.gouv.fr/

Le suivi de l’étiage :

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/etiage-secheresse-r244.html

L’HydroPortail (anc. banque hydro), le portail des données quantitatives sur les cours d’eau :

https://hydro.eaufrance.fr/

Le portail d’accès aux données sur les eaux souterraines :

http://www.ades.eaufrance.fr/

Glossaire

BSH :

Bulletin publié par la DREAL Grand Est qui présente mensuellement l’évolution de la ressource en eau.

Thème 1. Météorologie :

Évapotranspiration :

Quantité d’eau consommée qui comprend d’une part l’eau transpirée par la plante, d’autre part l’évaporation directe à partir du sol, exprimée en millimètre.

Évapotranspiration Potentielle ETP :

Correspond à la quantité maximale d’eau transpirée par les végétaux et à l’évaporation du sol dans des conditions idéales.

Normale (météorologique) :

Moyenne de variables météorologiques calculées sur une période uniforme relativement longue choisie par consensus et telle qu’une moyenne établie sur toute période plus longue n’ait pas une valeur significativement différente. En météorologie, une période de 30 années a été retenue par l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les périodes de référence furent 1901-1930, 1931-1960, 1951-1980, 1971-2000 , 1981-2010 et actuellement la période est 1991-2020.

Attention, à ne pas confondre avec la moyenne (voir définition dans ce glossaire).

Pluie efficace (ou bilan hydrique potentiel) :

Différence entre les cumuls de précipitations (RR) et l’évapotranspiration potentielle (ETP). Elle peut donc être négative.

RR (Rainfall Runoff) :

Cumul de précipitations, généralement exprimé en millimètre de pluie (mm).

Thème 2. Hydrologie :

Débit :

Volume d’eau écoulé par unité de temps généralement exprimé en mètre cube par seconde (m3/s).

Débit de pointe de crue :

Débit instantané maximum observé.

Débit minimum sur trois jours consécutifs (Q3J-N) :

Le Q3J-N (anciennement appelé VCN3 et aussi appelé débit de base) correspond au débit moyen minimal calculé sur 3 jours consécutifs sur une période donnée. La date du Q3J-N correspond au premier des trois jours considérés.

Débit moyen journalier (QMJ) :

Le débit moyen journalier correspond au volume écoulé sur une journée rapporté à l’unité de temps, et généralement exprimé en m3/s.

Hydraulicité mensuelle :

Rapport du débit moyen du mois considéré à la moyenne historique du mois considéré. Elle permet de positionner un mois par rapport à un mois moyen.

Module mensuel :

Moyenne de l’ensemble des débits moyen mensuels d’un mois considéré, calculé sur l’ensemble de la période d’observation de la station.

Thème 3. Piézométrie :

Aquifère (ou nappe d’eau souterraine) :

Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée de roches perméables et capables de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue deux types d’aquifères :

- Aquifère à nappe libre : l’aquifère reposant sur une couche très peu perméable est surmonté d’une zone non saturée en eau.

- Aquifère captif (ou nappe captive) : dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le forage.

Niveau piézométrique :

Niveau auquel peut monter l’eau d’une nappe dans un tube (le piézomètre) lorsqu’on réalise un forage. Ce niveau correspond à la pression de la nappe, il est généralement donné en mètres NGF.

Piézomètre :

Tube foré dans le sol atteignant la nappe phréatique et permettant de mesurer son niveau. Certains puits ou forages qui ne sont plus exploités aujourd’hui servent également de piézomètres.

Thème 4. Statistique

Fréquence :

Pourcentage de chance qu’un événement se produise sur une période donnée.

Fréquence quinquennale (respectivement décennale) sèche ou humide :

Valeur-seuil dépassée 20 % (respectivement 10 %) du temps.

Médiane :

Valeur qui divise une séquence ordonnée de données en deux parties strictement égales. En l’absence de valeurs toutes similaires, la moitié des observations sera inférieure et l’autre moitié sera supérieure à la médiane. Elle est aussi appelée normale en hydrologie.

IPS (Indicateur Piézométrique standardisé) :

Il est défini sur une échelle dite « standard », sa valeur numérique varie entre –3 et +3 (sans unité), il facilite le calcul d’un indicateur global à partir d’un indicateur ponctuel, il permet d’avoir une vision homogène de l’état des nappes libres (ou captives) à l’échelle nationale.

Période de retour (ou durée de retour) :

Inverse de la fréquence, généralement exprimée en nombre d’années. Par exemple, pour une fréquence quinquennale (soit 20%, donc 1/5ème), la période de retour est de 5 ans.

Thème 5. Divers :

COTECO :

Comité Technique de Coordination de l’EPTB Seine Grands Lacs.

EPTB Seine Grands Lacs :

Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs.